はじめに

中国河南省洛陽市にある世界遺産・龍門石窟(Longmen Grottoes)は、伊河の断崖に約1kmにわたって広がる、壮大な仏教石窟群です。

約2,300の洞窟と11万体以上の仏像が刻まれ、中国仏教美術の集大成と称されるこの遺跡は、ユネスコにも「中国石刻芸術の最高峰」と評価され、世界文化遺産に登録されています。

この記事では、「石窟とは何か?」という基本から、龍門石窟の歴史的背景、美術的価値、見逃せない見どころ、日本との深いつながりまで、現地を訪れる前にぜひ知っておきたい内容をわかりやすくまとめました。

石窟とは?|岩を彫ってつくられた「祈りの空間」

「石窟(せっくつ)」とは、自然の岩や崖を彫って造られた人工の洞窟のことを指します。仏教がインドから東アジアに伝わる中で、山や岩を「聖なる空間」と見なして仏像を彫り、洞窟寺院を造る文化が生まれました。

石窟は、単なる信仰の場であるだけでなく、仏教美術、建築、書法の粋を集めた文化遺産でもあります。

中国では、雲崗石窟(山西省)、莫高窟(甘粛省)とともに、龍門石窟が「中国三大石窟」として知られています。

龍門石窟とは?|中国仏教美術の集大成

龍門石窟(Longmen Grottoes)は、中国河南省洛陽市の南、黄河の支流・伊河をはさむ西山と東山の断崖に造営された、中国を代表する仏教石窟群です。

5世紀末に彫刻が始まって以降、長い年月をかけて彫り継がれてきたことで、各時代の仏教信仰や美意識の変遷がひとつの遺跡群に集約されているという、極めてユニークな特徴を持っています。

そのため龍門石窟は、単なる石仏群ではなく、中国仏教美術の発展を“石に刻まれた形”で一望できる貴重な存在といえます。

現在確認されている主な構成要素は以下の通りです

- 洞窟・龕(がん):約2,345カ所

- 仏像の総数:約110,000体

- 石碑・銘文:約2,800点

- 仏塔(ストゥーパ):60基以上

石窟の構成比を見ると、北魏時代に造営されたものが全体の約30%、唐代が約60%を占め、その他の時代が10%前後となっています。特に唐代の仏像には、写実性と豊かさを兼ね備えた造形が多く見られ、龍門石窟の美術的完成度が高まった時期とされています。

また、仏像のサイズやスタイルも非常に多様で、高さ17メートルを超える巨大な盧舎那仏から、数センチの繊細な小仏までが並び、ひとつとして同じ表情のない像が並ぶ光景は圧巻です。そこには、国家的な造像から庶民の信仰まで、さまざまな立場の人々の祈りが刻まれています。

さらに注目すべきは、彫像だけでなく書道史上も価値の高い碑文群「龍門二十品」が多く残されていることです。唐代の名書家による銘文や寄進文などが刻まれ、石窟寺院が「彫刻・書法・信仰」が融合した複合的な文化空間であったことを今に伝えています。

このように龍門石窟は、中国仏教美術を「時間軸」と「多様性」の両面から捉えることができる、まさに仏教芸術の集大成として世界的にも高く評価されている文化遺産です。

世界遺産としての価値|なぜ龍門石窟は特別なのか?

ユネスコ世界遺産センターは、龍門石窟を次の理由で評価しています:

- 基準(i):芸術的創造性の傑作。特に奉先寺の巨大彫像群は、王家仏教寺院の様式を極めたものとされる。

- 基準(ii):文化の発展に貢献。前期の“中原様式”と後期の“盛唐様式”という2つの彫刻スタイルは、アジア各地に影響を与えた。

- 基準(iii):唐代の高度な文化と社会を象徴。彫刻から当時の価値観や思想が読み取れる。

また、「自然と人間の営みの調和」が保たれており、景観の完全性・真正性も高く評価されています(ユネスコ公式サイトより)。

龍門石窟の歴史背景|孝文帝の遷都と則天武后が刻んだ“信仰と権力の石窟”

龍門石窟の造営が始まったのは、今からおよそ1500年前、西暦5世紀末の北魏時代にさかのぼります。北魏の第6代皇帝・孝文帝(在位471〜499年)は、494年にそれまでの都・平城(現在の山西省大同市)から、中原の洛陽(現在の河南省洛陽市)へ遷都しました。この遷都は、単なる地理的移動ではなく、北方民族であった鮮卑族による中国文化への接近、すなわち服装・言語・制度を漢民族化する「漢化政策」の一環として行われました。

新たな都・洛陽では、中国的な都市文化にふさわしい国家仏教が重視され、仏教を象徴する石窟彫刻が国家的な事業として開始されます。その舞台として選ばれたのが、洛陽の南、黄河の支流である伊河の両岸に位置する断崖「龍門」でした。

この地には、古代の伝説が伝わっています。中国最古の王朝「夏(か)」の始祖とされる大禹(だいう)が、洪水を治めるために山を切り開き、水を通したという神話です。中国古代の地理書『水経注』には、「大禹が龍門を開削して水を通した。二つの山が門のように向かい合い、伊水(伊河)がその間を流れるため、この地を“伊闕(いけつ)”と呼ぶ」と記されています。

この「闕(けつ)」とは、古代宮殿の門の両側に立つ楼閣を指し、龍門の両岸に向かい合う山の地形がこれに似ていることから、龍門の地は「天の門」とも呼ばれる神聖な場所とされました。風水の思想においても、洛陽の南方を守る重要な地点と位置づけられ、国家仏教を視覚的に具現化する場として、極めて象徴的な選定だったと考えられます。

こうして始まった龍門石窟の造営は、以後の東魏・西魏・北斉・隋・唐・五代・宋・元・明・清と、1400年にわたって彫り継がれました。現在確認されているだけでも、2,300以上の石窟と、10万体を超える仏像が残されており、他に類を見ない規模と密度を誇る仏教石窟群として、世界的に高く評価されています。

中でも龍門石窟が大きく発展を遂げたのが、唐代、特に中国史上唯一の女帝である武則天(在位690〜705年)の時代です。武則天は仏教を篤く信仰し、政治理念にも取り入れたことで知られています。その治世下で、龍門では最大規模の石窟である奉先寺(ほうせんじ)が築かれました。

奉先寺の中央には、高さ17.14メートルの盧舎那仏像(るしゃなぶつ)が刻まれ、穏やかな表情と柔らかい衣紋表現が特徴的な、唐代仏教美術の代表作となっています。この仏像は『華厳経』に登場する宇宙仏=盧舎那仏を具現化したものであり、国家と仏教の統合的な象徴でもありました。

この盧舎那仏には、王権と仏教を結びつける政治的意図が込められていたと考えられており、武則天の寄進や関与を示す記録も残されています。周囲には菩薩や力士像を配置した九尊構成がとられ、仏教的宇宙観と秩序を視覚化するような造像構成も特徴の一つです。

奉先寺の盧舎那仏像は、その後の中国仏教美術だけでなく、日本にも大きな思想的影響を与えたと考えられており、次章では奈良の東大寺との関係についても詳しく見ていきます。

日本と龍門石窟のつながり|奈良・東大寺大仏に受け継がれた思想

前章で紹介したように、唐代の龍門石窟・奉先寺では、国家と仏教が視覚的に結びついた造像事業が進められました。特に、武則天の時代に造営された盧舎那仏像(るしゃなぶつ)は、仏教宇宙の中心に君臨する存在として位置づけられ、王権の象徴と信仰の対象を重ね合わせた仏像として大きな意義を持っていました。

この思想と構想は、唐からの仏教文化の流れを受けた日本にも伝えられ、奈良の東大寺大仏(盧舎那仏像)において明確に継承されていることが、近年の研究で指摘されています。

とくに王静芬(2022)は、龍門奉先寺の盧舎那仏と東大寺の金銅製大仏(752年開眼)の間には、宗教思想と造像構成の両面において重要な共通点があることを明らかにしています。

東大寺の大仏は、『華厳経』に基づく宇宙仏としての盧舎那仏を本尊とし、国家の安定と統治の正統性を願う象徴として、聖武天皇と光明皇后の発願によって造像されました。これは、則天武后が奉先寺の盧舎那仏を通じて自身の政治的立場を正当化しようとした思想構造とよく似ています。

また、両者の仏像構成にも共通点が見られます。龍門では、盧舎那仏を中心に、脇侍菩薩・天王・金剛力士などを配した九尊構成がとられており、仏教宇宙における秩序と守護の視覚的表現となっています。

一方の東大寺でも、講堂や周辺伽藍に、如意輪観音・虚空蔵菩薩・千手観音など密教的要素を取り入れた尊像が配置されており、華厳思想と密教的信仰が融合した構造が確認されています。

こうした思想的・構成的な共通点は、龍門石窟における華厳仏教の視覚化が、日本における仏教国家建設にも重要な示唆を与えていたことを示しています。

とりわけ、東大寺における国家仏教の展開は、龍門石窟を起点とする唐代仏教美術の「思想的遺伝子」が、東アジア世界の中で共有・発展された事例といえるでしょう。

龍門石窟と東大寺大仏。一見すると別々の場所にあるこれらの大仏ですが、その背後には共通する仏教観と国家観があり、石に刻まれた宇宙観を通じて、時代と国境を超えた深いつながりが見えてきます。

見逃せないエリアと見どころ紹介|現地で絶対に見ておきたいスポット

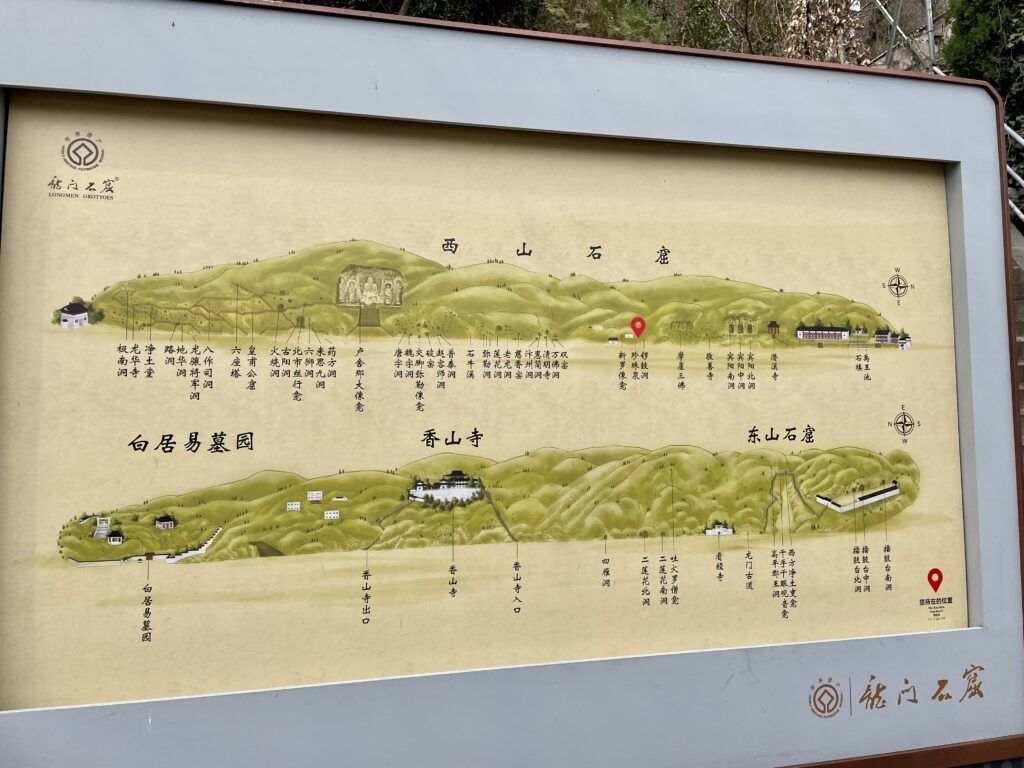

龍門石窟は、伊河を挟んで東西にそびえる西山石窟と東山石窟を中心に、周辺の香山寺(こうざんじ)や白園(白居易の墓所)などを含む広大な景勝地となっています。

見どころが非常に多く、どこから回ればいいか迷ってしまうほどですが、ここでは初めての訪問でも見逃さずに押さえたい主要エリアをご紹介します。

西山石窟(せいざんせっくつ)|龍門石窟の中心エリア

西山側は龍門石窟のハイライトともいえるエリアで、北魏から唐代にかけての代表的な大型石窟が集中しています。石仏の規模も大きく、芸術的完成度の高い仏像が多く見られるため、観光の中心地といえます。

奉先寺(ほうせんじ)

龍門最大の見どころ。高さ17.14メートルの盧舎那仏を中心に、八体の脇侍像が左右に並ぶ圧巻の石窟。唐代彫刻の最高傑作とされる。

賓陽中洞(びんようちゅうどう)

北魏時代を代表する三尊像の石窟。中央の釈迦如来と両脇の菩薩像の表情の厳格さが特徴的。

万仏洞(ばんぶつどう)

壁一面にびっしりと小仏が刻まれた小型石窟。数万体とも言われるミニ仏像の連なりは壮観。

東山石窟(とうざんせっくつ)|静寂の中で仏像と向き合う穴場

西山に比べると観光客は少なく、比較的小規模な石窟が中心ですが、唐代後期〜宋代の石窟が良好に保存されており、静かな環境でじっくりと仏像を観賞したい人におすすめです。

小さな仏像や未完成の石窟も多く、学術的には貴重な資料群とされています。

香山寺(こうざんじ)|僧侶の活動と仏教文化の拠点

龍門石窟の造営と密接に関わった禅宗寺院。唐代に創建され、歴代の僧侶や文人が集った文化の拠点でもありました。

現在の香山寺は明代以降の再建で、落ち着いた雰囲気の中で、石窟とはまた違った仏教建築が楽しめます。

白園(はくえん)|詩人・白楽天の眠る地

唐代の大詩人・白居易(白楽天)の墓所と記念園。彼は晩年をこの地で過ごし、龍門を愛した文人として知られています。

自然に囲まれた静かな園内では、仏教だけでなく、中国古典文化にふれるひとときが過ごせます。

行く前に知っておきたい Q&A

Q.龍門石窟の見学に必要な時間は?

A.主要スポットだけなら約2〜3時間。ゆっくり回るなら半日(4〜5時間)あると安心です。

Q.混雑する時間帯は?

A.午前8時〜10時が比較的空いてておすすめ。午後はツアー客などで混雑することが多いです。

Q.アクセス方法は?

A.洛陽駅(高鉄/新幹線の駅)からタクシーで約30分(料金:約40元前後)路線バスも利用可能ですが、初めての方はタクシーが便利です。

Q.チケット代と購入方法は?

A.90元

窓口購入のほか、WeChat(微信)やAlipay(支付宝)でも事前予約可。※事前予約は1週間前から可。

Q.どんな服装がいい?

A.石段や坂が多いため歩きやすい靴必須。

夏場は日差しが強いため、帽子・サングラス・日焼け止め・水も忘れずに。

龍門石窟の基本情報

名称:龍門石窟(りゅうもんせっくつ)

所在地:河南省洛陽市龍門大道13号

世界遺産登録:2000年(ユネスコ世界文化遺産)

開館時間:夏季【8:00〜19:00,18:00入場締め切り】、冬季【8:00〜18:00,17:00入場締め切り】※季節により変動あり,チケット販売は入場締め切り30分前まで

入場料:90元

所要時間:約2〜3時間(じっくり回る場合は半日)

アクセス:洛陽駅からタクシー約30分(バスも利用可)

まとめ

龍門石窟は、ただの石仏群ではありません。そこには北魏から唐、そして現代まで、王権と仏教、国家と信仰、人々の祈りと美意識が1400年もの時を超えて刻まれ続けてきました。

仏像ひとつひとつには時代の思想と個人の信仰が宿り、奉先寺の巨大な盧舎那仏には、王と仏の関係を可視化した壮大なビジョンが映し出されています。

さらにはその影響が日本の奈良・東大寺にまで及んでいることは、東アジアの文化交流の奥深さを物語っています。

龍門石窟を訪れるということは、石に刻まれた歴史と対話すること。この記事が、その第一歩になれば幸いです。

参考文献・公式情報

本記事の執筆にあたり、以下の信頼性の高い文献・資料を参照しました。

【公式機関・公的情報】

[1] ユネスコ世界遺産センター「Longmen Grottoes」 ※世界遺産登録の基準・構成内容・顕著な普遍的価値(OUV)などに関する公式情報。

【学術研究・専門書】

[3] 久野美樹『唐代龍門石窟の研究』中央公論美術出版、2015年※唐代彫刻・奉先寺盧舎那仏・九尊構成・石窟の造像構成などに関する詳細研究。

[4] 王静芬『武后朝与圣武天皇、光明皇后朝的华严佛教艺术』2022年※龍門石窟と東大寺盧舎那仏に共通する華厳思想・政治的造像意図・仏教芸術の相関性を論じた研究論文。

【関連典籍・史料・伝統知識】

・『華厳経』:盧舎那仏の宇宙仏的性格、および華厳世界観の理論的基礎。

・『水経注』(酈道元):大禹と龍門の伝説、「伊闕」の地名由来に関する記述。

・奉先寺造像記(龍門石窟石刻資料):造像時期・奉納者・則天武后との関係性を示す銘文資料。

・東大寺資料館・東大寺公式サイト:東大寺大仏の造像背景、開眼供養会、華厳宗との関係。

コメント